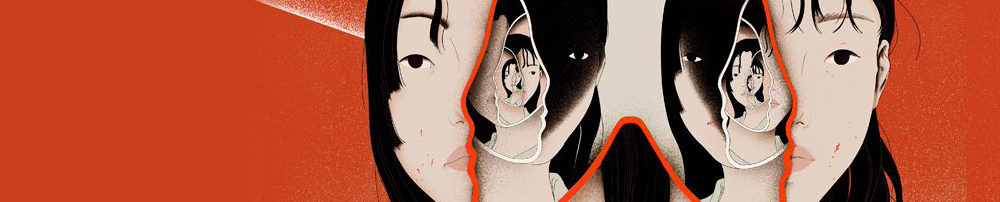

두 여자가 서로 다른 방향을 보고 있지만, 그 얼굴 안에서는 마주보기도 하는 듯, 흑심을 품고 있는 듯한 이미지가 프랙탈처럼 나타나 있는 기괴한 표지에 담긴 내용은 대체 어떤 사연일까?

출판사 ‘황금가지’에서 만든 새로운 라인업 ‘수상한 서재’ 시리즈의 첫 작품인 김수안 작가의 암보스1를 읽어봤다. 시간이 없어 서울-대구를 오가는 KTX 안에서 읽었는데, 다소 두꺼운 외형과는 달리 꽤나 빨리 따라갈 수 있었다.

암보스 (ambos)2 는 스페인어로 ‘양쪽, 두 사람’ 이란 뜻이다. 두 여자가 주인공인 것을 표현하고자 했겠으나, 실제로 스페인어는 남성형/여성형 명사가 따로 존재한다. 그래서 표지만 보고는 왜 암바스 (ambas) 라는 여성형 명사를 채택하지 않았을까 자뭇 궁금해졌다. arm boss 같은 느낌도 있어서 나중에 작가 인터뷰를 보니, 두 주인공만을 위한 제목이 아닌 여러 인물들의 관계 자체를 암보스로 봤기 때문이라고 한다.

줄거리

신문 기자 이한나는 어느 날 방화사건 현장에 있었고, 목격한 모든 정보를 회사에 전달한 뒤 의식을 잃었다. 이대로 죽는건가? 아니, 죽는 것도 나쁘지 않겠지. 무능하고 철면피인 아버지가 진 빚이며, 헤어진 남자친구며, 내가 잘못 굴린 펜으로 사람이 곤란에 겪었으니까. 깨어나보니, 이한나는 다른 사람이 되어 있었다. 같은 날 옥상에서 뛰어내렸지만 가까스로 목숨을 건졌던 강유진이란 사람으로. 이한나는 퇴원하자 마자 강유진의 집을 찾아갔는데, 별안간 이한나의 모습을 한 누군가가 뒤따라 찾아왔다. 그는 강유진이었다. 몸이 뒤바뀐 것이다. 어떻게 된 일일까.

초자연은 중요한 게 아니다

하지만 책은 왜 이들의 몸이 바뀌었는지는 독자들에게 이야기해주지 않는다. 누군가가 상대방의 몸을 원했다면, 영화 ‘더 게임’3 의 강회장 (변희봉 扮) 같은 캐릭터가 나와야 하겠지만, 여기선 어느 누구도 그런 역을 자처하지 않는다. 그보다는, 서로의 삶에서 느끼는 ‘잃은 것과 얻은 것의 의미’를 알아가고 행동하는 데에 많은 부분을 할애한다. 강유진은 비만에 집에 틀어박혀 지내기 일쑤지만 돈이 많았고, 이한나는 예쁜데다 활기차고 자기주관이 강했지만 안하무인 아버지로 인해 많은 빚을 졌다.

설마 강유진의 모습을 한 이한나가 ‘나는 열심히 운동해서 살을 빼야지’ 라거나 ‘이제부터 사람들과 잘 어울려야지’ 같은 뭐 이런 희망적인 스토리를 기대하지는 말자. 그들은 언젠가 다시 본래의 상태로 돌아갈 것이라고 확신하고 있었다. 정확히 말하자면 강유진이 ‘그렇게 될 것’이라고 이야기했지만. 아무튼 그렇게 돌아가버린다고 가정했을 때 이들은 어떤 행동을 하게 될 것인가. 상대방의 미스터리한 행적이 서로의 시선을 통해 서술되기 시작한다.

갑자기 교차되는 사건

시간이 지나면서 연쇄살인사건, 그리고 그 범인을 찾는 형사가 교차되어 나타난다. 일면 관련없어 보이는 사건 이야기가 갑자기 주인공 일행의 서사와 겹치면서 충돌하기 시작한다. 그것도 아주 빠르게. 파열음은 의외로 강하고, 당사자들의 추리 게임은 꼬리에 꼬리를 문다.

이 시점에서 가장 눈에 띄는 것은 단연 박선호 형사일 것이다. 우락부락한 체격과 어울리지 않게 집요하리만치 파고드는 집중력이 소설 내내 돋보인다. 그 옆을 따르는 부사수 칠범 역시 파트너 역할에 충실한다. 이한나의 가족과 주변인, 그리고 강유진의 증언 등을 토대로, 사건 이후 사람이 뭔가 달라졌다는 의혹을 끝까지 물고 늘어지는데, 이 부분에서 주인공 일행과의 긴박한 밀당이 계속 이뤄진다. 결국 살인사건은 실마리를 찾고 해결되지만, 이게 정말 끝일까?

소설이 이야기 하는 방식

소설이 가지는 강점은 심리 묘사와 비유에 많은 에너지를 쏟았고 그걸 고스란히 전달하려고 노력했단 점이다. 사건의 진위가 아니라, 사건에 휘말린 인물의 세세한 면면을 나타내려고 애를 썼다. 그래서 스토리 자체에 태클을 걸면서 본다면 자칫 넘어지기 쉬울 것 같아 보이긴 하지만, 그런 세세한 부분을 너그러이 이해해준다면 재밌게 읽힐 소설이 될 것이다.

작중 이한나의 시점, 박선호 (를 포함한 외부)의 시점에서는 이한나와 강유진을 지칭하는 자아가 서로 다른 것이 신선했다. 이한나의 시점에서 서술될 때는 ‘나’ 와 ‘(내 모습을 한) 강유진’ 이지만, 그 외에는 외모대로 ‘강유진’ 과 ‘이한나’ 로 서술된다. 박선호가 이를 눈치챈 종반부에서는 서술이 다시 뒤바뀌긴 하지만. 그래서 이 부분을 따라가기가 조금 피곤해 질 수는 있겠다.

마치며

독자에게 추리할 여지를 많이 주는 것 같지만, 사실 복선은 야속하게 정류장을 지나치는 시내버스 같이 지나간다. 어느샌가 소설 속 인물들의 추리보다 한발 앞서 나간게 아닐까, 그랬던 거였어! 라고 생각하고 있다면, 조심해야 한다. 끈적한 손으로 뒤통수를 후려갈겨서 뒷맛이 찜찜하다. 이게 뭐야, 꼭 그렇게 했어야만 했냐! 같은 느낌. 하지만, 역으로 생각해보면 책을 한번 더 돌려보게 만드는 매력을 지니고는 있다고 볼 수 있다.

소설 중에 이런 내용이 있다. 강유진의 모습을 한 이한나가 창문을 바라본다. 창문에는 강유진이 보인다. 내가 정말 나인지, 상대방이 내 모습을 하고 유리창에 나타난건지, 정말로 상대방이 내가 된건지. 나는 누구일까.

사람의 몸이 뒤바뀐다는 초자연적인 전개에만 관심을 가지면 이 소설은 거기서 끝난다. 상대방의 거죽을 쓰고 자신도 몰랐던 민낯이 드러나는 것을 보고 나면 다른 생각이 들 것이다.